「1次理論の応用能力の養成」ができるEBAカリキュラム

EBAでは中小企業診断士の試験対策を「中小企業診断士を育成すること」と捉えています。

国家試験であるこの資格試験を単なる「受験対策」と捉えず、「診断士の育成」と位置付けることで、結果的に「2次筆記試験を通過する実力が発揮できる能力」が養成できると考えています。

そしてEBAは2次筆記試験を「1次理論の応用能力が試される試験」と位置づけています。1次理論と事例企業との関係にこだわり、出題者が期待する1次理論が「どの根拠を証拠として」「どのレベルで」「どのような具体的な表現で」期待されていたのかを徹底的に分析。

そのうえで講義・チェックテスト・基本演習・予想問題演習+模擬試験を構成しています。「1次理論の応用能力の養成」という明確なゴールを設定して、そのために必要な能力を段階的に養成するEBA独自の「中小企業診断士育成カリキュラム」です。

EBAはここが違う!

その1「講義が違う」

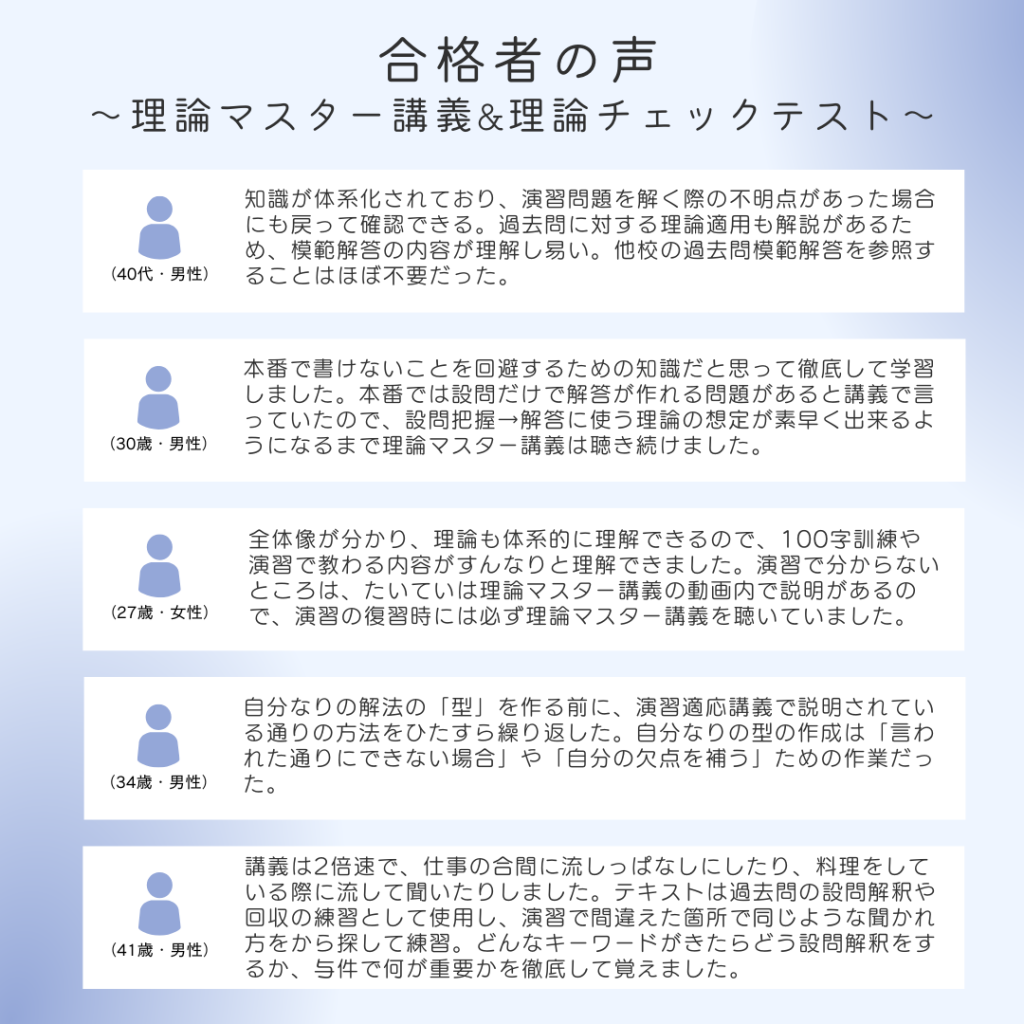

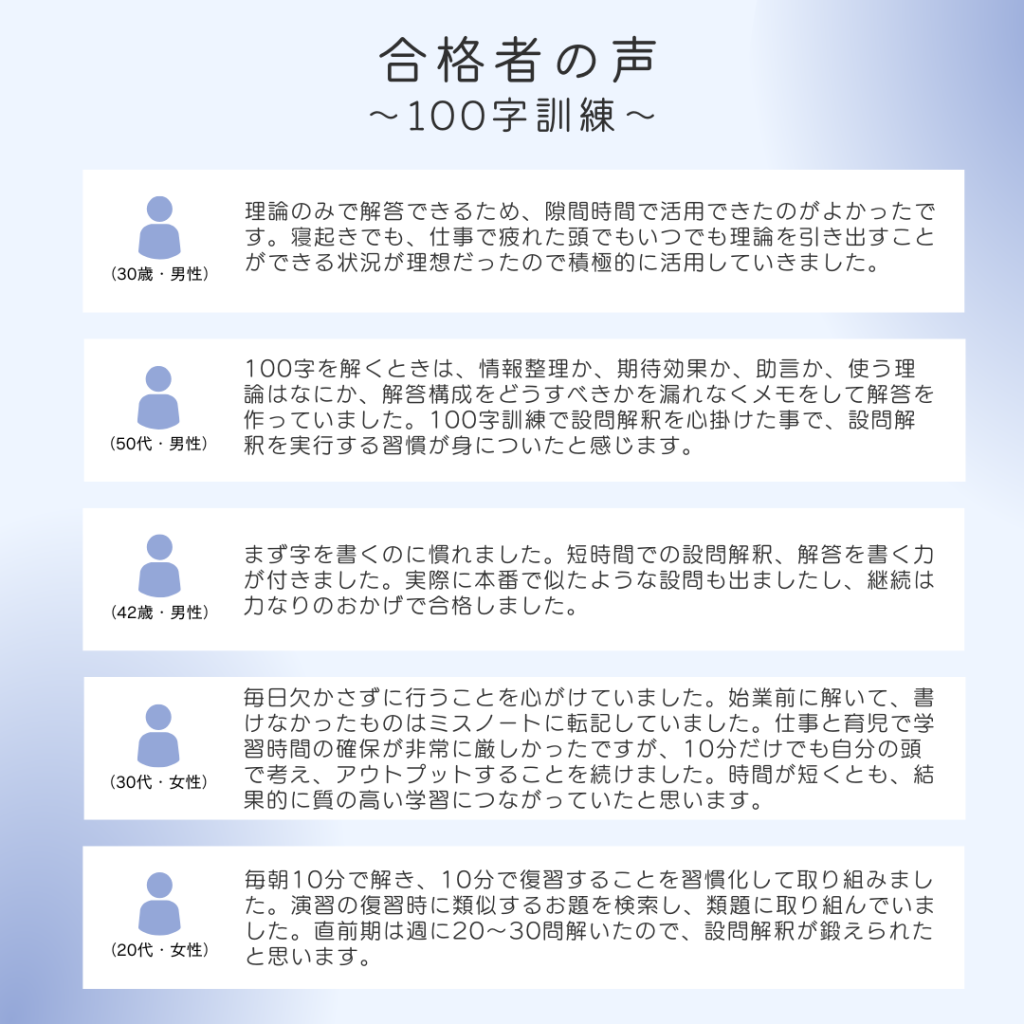

理論の応用を徹底的に理解する「理論マスター講義」と「理論チェックテスト」

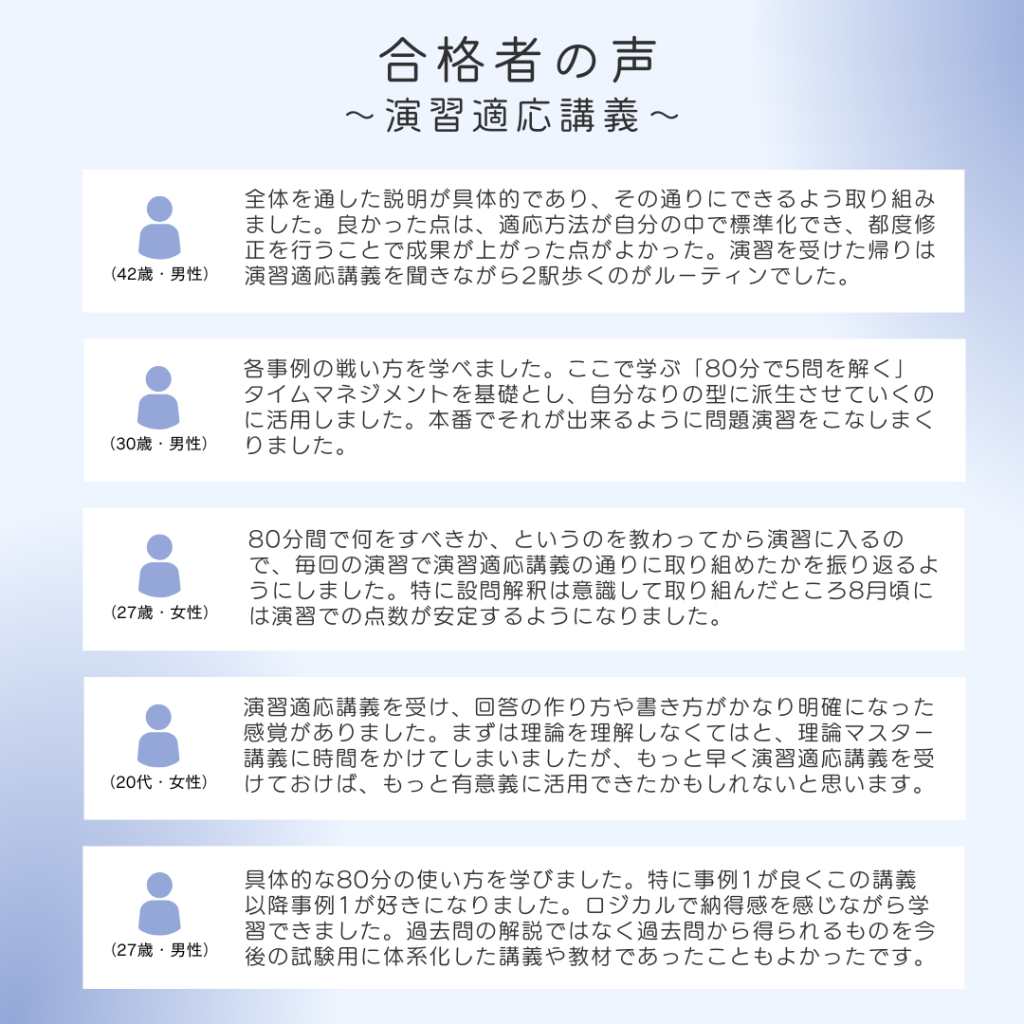

80分のタイムマネジメントを習得する「演習適応講義」

理論マスター講義では、過去問と出題の趣旨、そして試験委員の著書をもとに「2次試験で期待される1次理論の応用」の具体的な思考と活用方法を学びます。

出題者が期待した解答をもとに、そのどこに1次理論の応用が求められていたかを具体的に講義します。

理論チェックテストでは、理論マスター講義で学んだ1次理論の応用を、短答式の試験で試します。正しい設問の解釈、正しい理論想定ができているかどうかを「選択式」「短答式」の形式で試されますので、あいまいに理解していた理論が明確になり、弱点の補強ができます。カリキュラム初期と、今年度は直前期にも用意することで、「理論重視」の意識をしっかり刷り込みます。

EBAはここが違う!

その2「教材が違う」

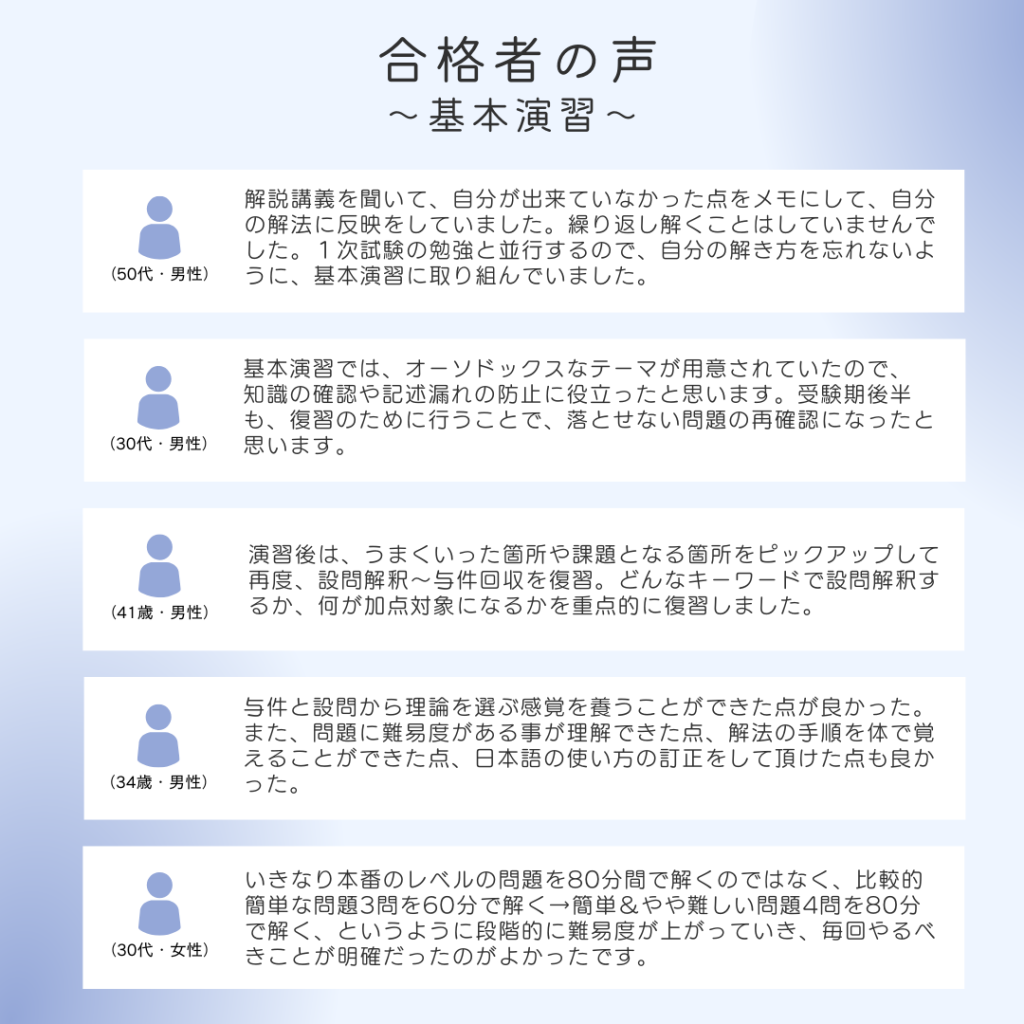

★基本演習による応用能力の矯正

「2次試験は筆記試験」の常識を破った「選択式の2次試験」を通じて、1次理論の応用をフェーズごとに鍛えていきます。

当然ですが、前半の問題で解釈を誤れば後半の問題でも出題者の意図を外した選択肢を選んでしまいます。

この演習により出題者の意図を外した設問の解釈、与件の使用、理論の使用を回避するための手順を丁寧に学べます。

自分の弱点を各過程で具体的に把握できるため、筆記試験の特徴である「なぜできなかったのかがわからない」というストレスを解消でき、着実に実力を養成することができます。

EBAはここが違う!

その3「リアリティが違う」

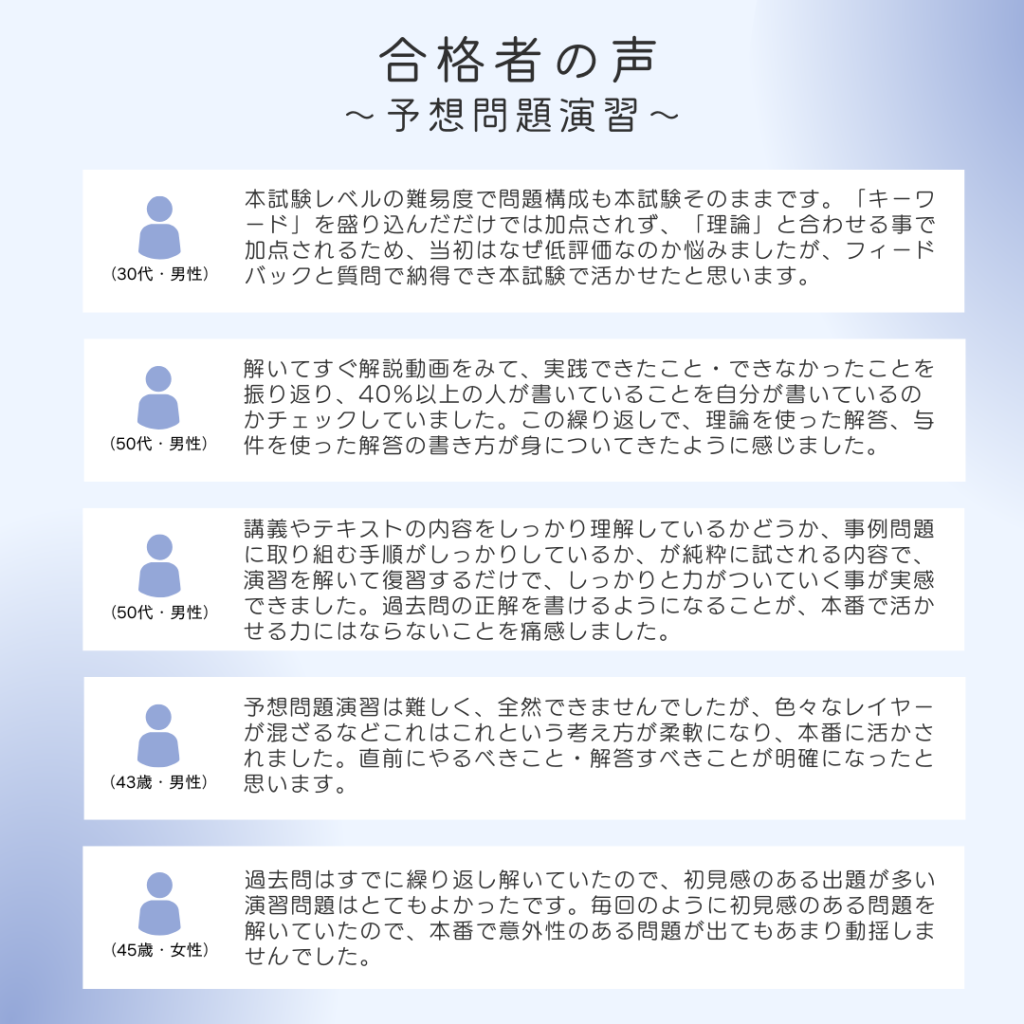

★「過去問要らず」の「演習問題」

EBAの最大の強みは「もう1人の講師」を自負する演習問題のクオリティです。

過去問と出題の趣旨、そして試験委員を徹底的に分析して作成した演習問題は、合格者から「過去問要らず」と高い評価を得ています。

質の高い演習問題を作成するためには、「出題者の意図を理解した本試験解答の作成」が前提となります。

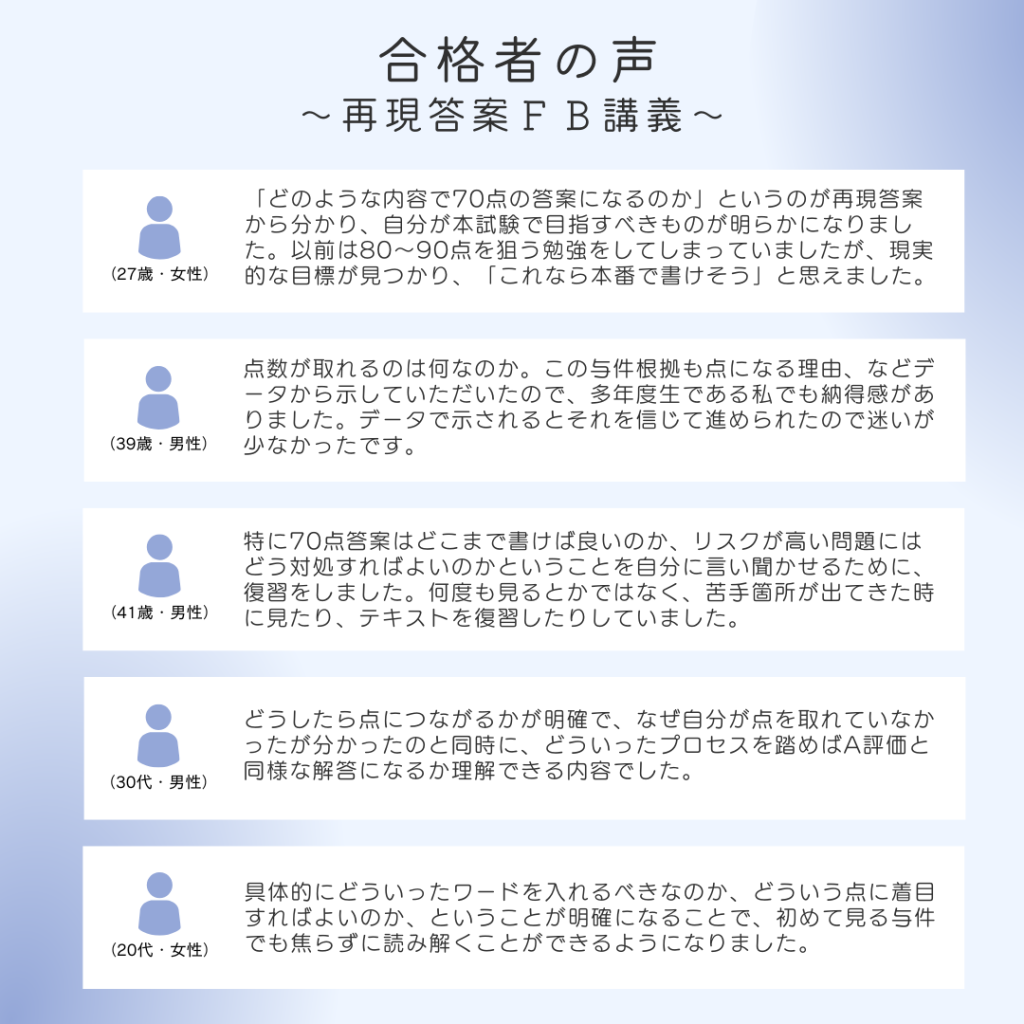

EBAでは作成した本試験解答について、毎年公表される「出題の趣旨」と、受験生から提出いただいた再現答案と協会評価(および得点開示結果)により評価され、必要に応じて見直されます。

これにより、質の高い設問設計、与件設計、解答構成を実現しています。

EBAはここが違う!

その4「発揮能力が違う」

★その年の1次試験問題を取り入れた「予想演習」

EBAでは「当年度の1次試験問題」を重視し、その年の1次試験問題から重要と思われる理論を厳選し、直前期の演習問題に反映させています。

このため、本試験問題を既視感をもって受験でき、優先順位の高い問題の評価や理論の応用といった「実力」が発揮しやすくなります。

「基本演習」同様、過去問を使わずに演習問題の復習だけすれば本試験で戦える実力が養成されます。

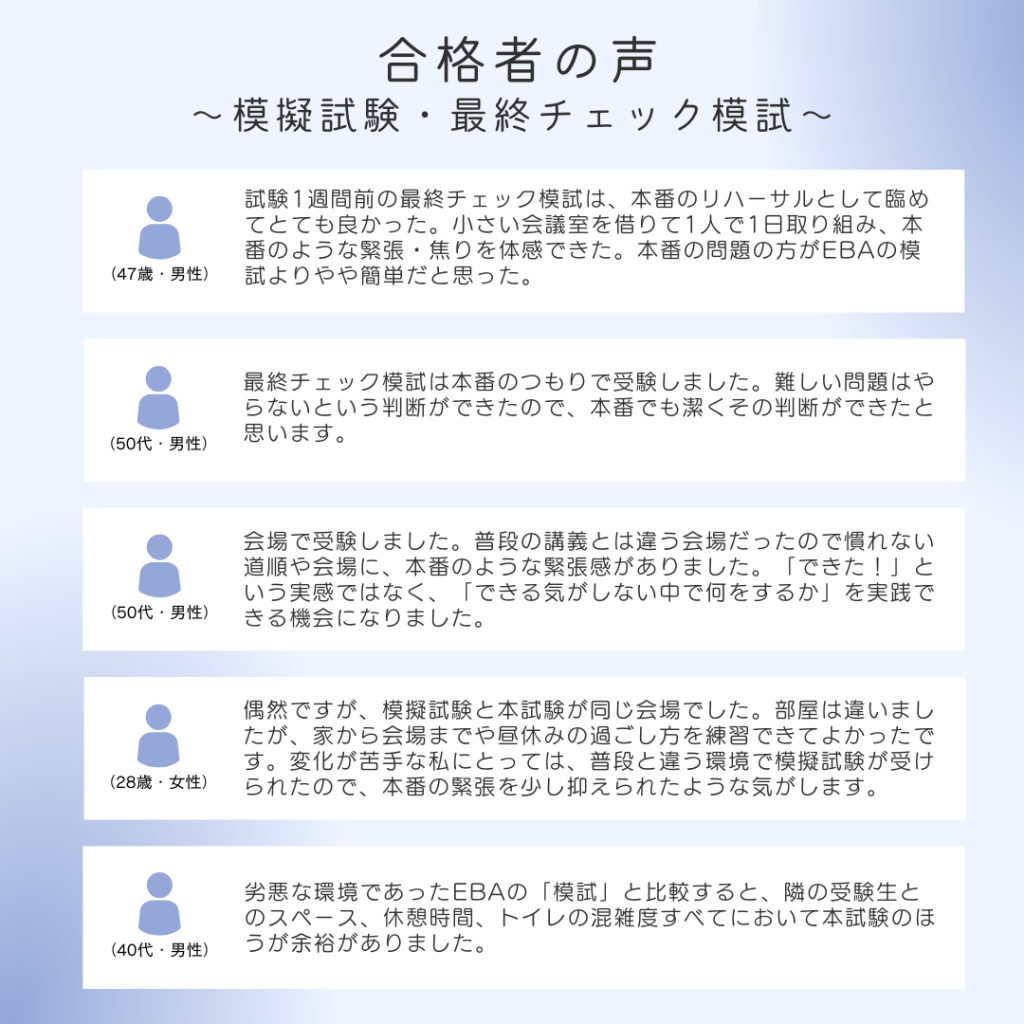

全2回開催される模擬試験は、EBA受講生限定のカリキュラムです。

ここでは普段と違う会場で受験したり、休憩時間を短くしたりと、本試験以上の極度のストレスや疲労感を体感してもらいます。

これにより、本試験における緊張状態にあっても、これまでの努力を実力として発揮できる能力が養成されます。

EBAカリキュラムは「1次理論の応用」という軸で一気通貫しています。

ブレない軸をもって、ブレない力を鍛えることで、本試験で「発揮できる力」を養成します。

※「合格者の声」は令和6年度までのEBA受講生の声をもとに作成しております。